2024年6月30日(日)、エラマ図書館にて「夏至の和フィン文化祭」を開催しました。

あいにくの雨模様でしたが、多くのお客様にご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉じることができました。

和文化とフィンランド文化の共通点を探る旅

エラマプロジェクトでは、岐阜県高山市にエラマ図書館を常設しています。フィンランドの図書館のような落ち着いた雰囲気の中で、集中できる空間を提供しています。

今回の文化祭では、「和文化とフィンランド、略して「和フィン」」をテーマに、両国の文化の共通点を探る旅をお届けしました。

マルシェ、ワークショップ、リーディング体験など多彩なコンテンツ

会場では、エラマショップ、エラマbouzuコーヒー、MITSUWA/pashural、里&山 -SATOTOYAMA-、メメアウリン、アドラーブル、おさかのパン ひこまさ、osio craft、KOIVUなど、個性豊かな出店が軒を連ねました。

フィンランドの木工雑貨やオリジナルのお香、自家製ライ麦のヒンメリ、富山県産の干し柿スイーツ、フィンランド旧硬貨を使ったリーディング体験など、見て、聞いて、触って、嗅いで、味わって、五感で和文化とフィンランドに触れることができました。

また、ヒンメリ作り体験ワークショップや木のスプーン作り体験ワークショップも開催され、参加者たちは熱心に制作に励んでいました。

クイズ抽選企画でフィンランドの魅力を再発見

エラマ図書館の本を活用したクイズ抽選企画も好評でした。「日本とフィンランドの共通点はなんですか?」というテーマで、参加者たちはエラマ図書館の本を参考に、自分なりの答えを考えました。

「Ihana/イハナ!=素晴らしい!」と認定された回答者には、夏至賞、ユハンヌス賞、和えらま賞、moi賞など、魅力的な賞品が贈られました。

クイズ抽選企画は無料で開催し、3時間で企画に挑戦し終了しました。

「こんなにフィンランドと日本に共通点があるなんて知らなかった!」とおっしゃっていただき、中には1時間も図書館に滞在して、ゆっくりじっくり本を読みながら真剣に取り組まれている方がいらっしゃいました。

皆様大変喜ばれ、主催者もフィンランドについてお伝えできる豊かな時間となりました。

出店者・来場者からの喜びの声

イベント終了後、出店者の方々からは「ゆっくりとした空間で、お客様とじっくりお話しできた」「こんな楽しい経験は初めて!」といった喜びの声が寄せられました。

来場者の方々からも「楽しかった!」「満足した!」といった声が聞かれ、エラマ図書館が地域の人々に愛されていることを改めて実感しました。

次回開催も予定中!

今回のイベントは、エラマプロジェクトの活動の一環として、和文化とフィンランド文化の架け橋となることを目指して開催されました。

次回開催は未定ですが、引き続き、エラマ図書館を拠点に、様々なイベントを開催していく予定です。

ぜひ、次回もエラマ図書館に遊びに来てください!

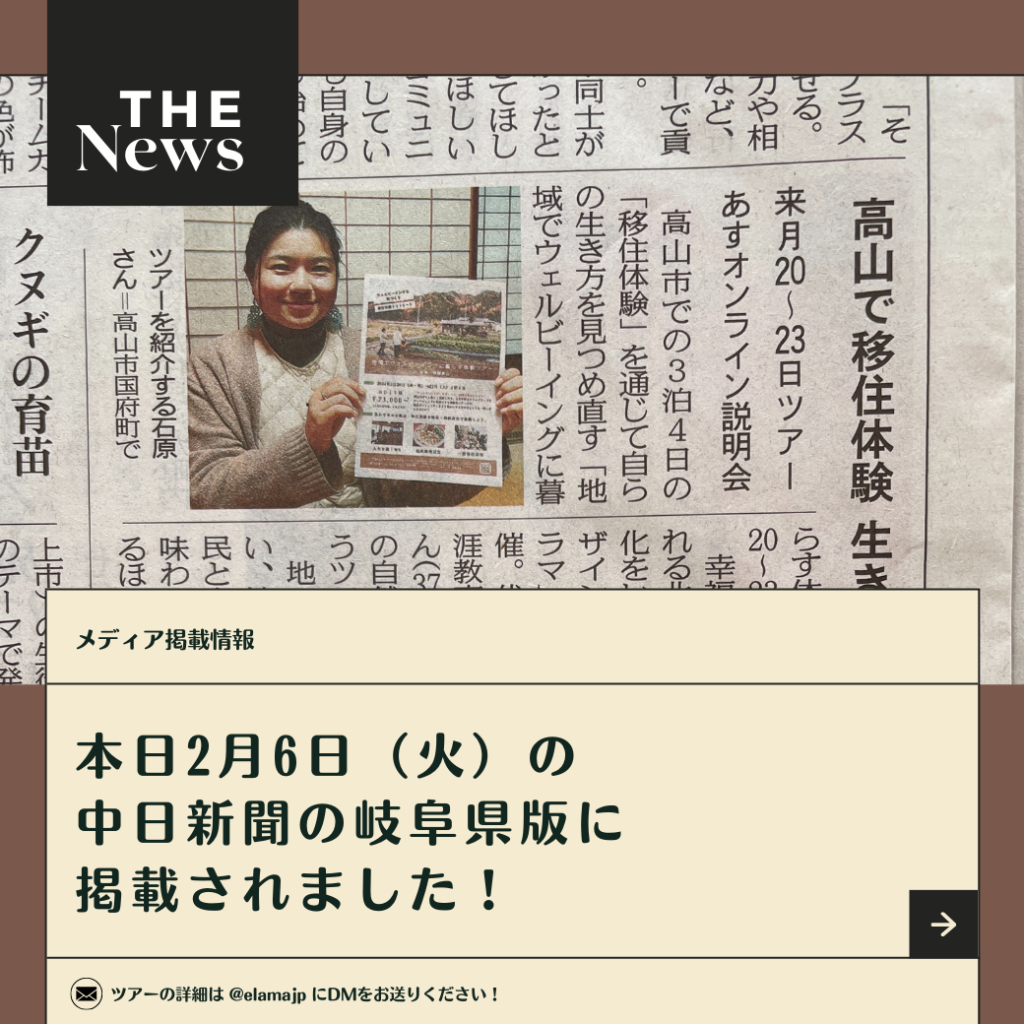

本日2月6日の中日新聞・岐阜県版に、当社主催の「3月開催・地域でウェルビーイングに暮らす体験ツアー in 飛騨高山」について掲載されました。

当社代表の石原侑美がエラマのオフィスで取材を受け、翌日掲載されました。

文章は以下の通りです。

↓

高山市での3泊4日の「移住体験」を通じて自らの生き方を見つめ直す「地域でウェルビーイングに暮らす体験ツアー」が、3月20~23日に開催される。

幸福度が高いことで知られる北欧フィンランドの文化をヒントに、生き方をデザインする活動をする「エラマ」(同市国府町)が主催。代表でフィンランド生涯教育研究家の石原侑美さん(37)はこれまでも、高山の自然の中で自分と向き合うツアーを行ってきた。

地産地消の食材を味わい、地元の家庭を訪ねて住民と交流するなど都市では味わえない生活を体験できるほか、今回は、高山に根付いて地域の特色を生かした活動をする講師らによるワークショップも企画している。

石原さんは「心と体と頭をいっぱい満たせるツアー。自分の地域のために何かしたい人、豊かな暮らしに興味がある人はぜひ来て」と参加を呼びかける。7日午後8時半から、無料のオンライン説明会を開く。ツアーは宿泊プランに応じて7万3千円から。定員は11人で、15歳以上が対象。申し込みや問い合わせはエラマのホームページから。

▼記事はこちら

https://www.chunichi.co.jp/article/849465

コツコツと、小規模ながら続けてきたエラマプロジェクトは、今日で7周年を迎えました。

これまで通算1万人以上の方に講座・イベント・ツアーにご参加いただきました。本当に本当にありがとうございます。

エラマプロジェクトは現在、コンテンツチーム、ライターさん、サポートメンバーなどパート的に関わってくださっている14名+エラマの森の会員さんなど、多くの方に関わっていただいていますが、フルコミットメントして稼働しているのは私1人だけです。

そういう小規模でも良いと私は思っています。

事業の大きさより大事なことは、続けることだと思っています。

小規模ながらも紆余曲折ありました。

何度も「やめてもいいのかな」という想いがよぎったこともありますし、逆に「ビジネスを大きくする」「多くの人にエラマを届けたい」と思って大きくしようと試したこともありました。

事業を大きくするには、定期的に売上や利益を上げて、多くの人を養っていくレベルの事業展開が必要でした。

よって、売上目処が立ちやすい、わかりやすいビジネスが必要だったわけです。

例えば、エラマカフェだったり、エラマサウナだったり、エラマ北欧雑貨ショップだったり、エラマの宿だったり、やろうと思えば「多くの人にエラマを知っていただく手段」はいろいろあったわけです。

でも、ふと立ち止まって考えてみました。

本当のところ、私は何をしたいのか?

競合の多いビジネスをして、人をフルコミットメントで雇い、利益を上げて、たくさんのお客さんにエラマを知ってもらうという大きなビジネスをしたいのか?

私の答えは、「それは今じゃない」でした。

では今、私は何をしたいのか?

それは、人々が「豊かで幸せに生きている」と感じることの研究でした。つまり、大きなビジネスをしたいわけではなかったのです。

今の私の人生は、エラマプロジェクトと共にあります。

それは、ビジネスとしてではなく、私の研究の実践の場、つまり「人々が豊かで幸せな生きるための実験の場」として存在し続けることが、私にとって、エラマの森の住民さんにとって、エラマと繋がっている人たちにとって「今」必要なのではないかと思います。

小さな単位でも続けていく。

これが私が今エラマプロジェクトを続けていく上でのスタイルであり、モチベーションです。

私の今の生き方は、「起業家」ではなく、「フィンランド生涯教育研究家」として活動することです。昨年後半から研究家としてビジネス以外に、文献調査、実地調査、学会参加を再び始めました。

これからも、エラマプロジェクトという土台と共に、豊かで幸せな生き方を探究していきます。

・ぜひフィンランドの話をしてほしい

・フィンランド的な豊かな街づくりのアドバイスが欲しい

・ぜひ石原侑美と一緒に何かしたい

小規模ですが、熱意は大きいです。

お気軽にお声がけくださいね。

雪が美しい岐阜・飛騨高山の自宅オフィスから、愛を込めて。

良い1日を。

エラマプロジェクト代表

石原侑美

地方都市への移住やセカンドベースを考えている方々におすすめのツアーです。

Elämä(エラマ)プロジェクトは、2024年3月に岐阜県飛騨高山で「地域(ローカル)でウェルビーイングに暮らす体験ツアー」を開催します。このツアーは15歳以上の方を対象に、地方都市への移住やセカンドベースを検討している人々に向けて企画されています。ツアーはJR高山駅から始まり、3泊4日間のスケジュールで、地元の生活様式を体験し、ワークショップや地元の人々との交流が予定されています。

地方で「ウェルビーイング」をキーワードに活動する人たちと触れ合う

本ツアーでは、独自の世界観を持ち、飛騨高山で事業や活動を行う講師を迎えます。これには、オランダでの5年間の在住経験を持つIターン移住の店舗を持たない料理人、地元の植物を活用し店舗を持たないお花屋さんのUターン移住者、さらにオンライン中継でフィンランドからUターン移住したメンタルヘルスの専門家が含まれます。

静察的な体験型ツアー

このツアーは、通常の視察や交流を中心とした動的なツアーとは異なります。特徴的なのは、「自分と向き合う生き方デザインワークショップ」や「ものづくりワークショップ」など、その場で静かに体験するプログラムが多い点です。これにより、参加者はウェルビーイングを深く体感し、自らの人生をゆっくりと再考する機会を得ます。

高山市の地域課題解決コンテストで奨励賞受賞

当ツアーは、高山市が主催した令和5年度の地域課題解決型事業活動プランのコンテストにおいて、奨励賞を獲得したプロジェクトです。高山市が抱える課題は全国の地方都市が直面する課題と共通しており、エラマプロジェクトは岐阜県高山市にある自身の拠点を利用して、「豊かで幸せな生活を実現するための移住や拠点作り」を推進しています。

ツアー概要

日時:2024年3月20日(水・祝)〜23日(土) 3泊4日(8食付)

定員:11名

集合場所:JR高山駅

参加条件:15歳以上の方で、地方都市に活動拠点や移住を考えている方(高山市への移住検討である必要はありません)

料金・プラン

ツアー料金には下記が含まれます。

・宿泊費

・食事8食分

・ツアー実施中の移動費(チャーターバス)

・各種ワークショップ受講料

・会場費、暖房費

1)大きなロッジ「太陽の家」の個室 お一人様:80,000円(税込)

2)大きなロッジ「太陽の家」の相部屋 お一人様:73,000円(税込)

3)温泉付きホテルの個室 お一人様:88,000円(税込)

無料ツアー説明会をオンラインで実施

・2024年1月16日(火)21:00〜21:30

・2024年1月20日(土)10:00〜10:30

・2024年2月7日(水)20:30〜21:00

参加無料、事前予約制。zoomで開催。

ツアーお申し込み方法

◆ウェブページにてフォームよりお申し込み

https://elama.be/workshop/localwellbeingtour202403/

2024年3月13日(水)締切。

定員は11名。

こんにちは!いけかよです。

2023年もあっというまに終わろうとしています。

そしてこの時期はきっと今年を振り返る方も多いと思うのですが、みなさんにとって2023年はどんな1年だったでしょう?

そして、年始に立てた目標は達成できているでしょうか?

ここで「えっ?」と思われたそこのあなた!そう、きっとわたしも同じ気持ちです。

年始に立てた目標なんて覚えてないよ…。

ていうか、立てたかどうかも覚えてないよ…。

ええ、わかります。きっと、そんな感じだと思うんです。

でも、いけかよは年末年始に新しい年の目標を立てることって大事なことなんじゃないかと思うのです。それは、達成するかどうかに関わりなく、立てることじたいに意味があると思っているのです。今回は、それについてのお話です。

忘れるから、書く

最初に断っておきますが、いけかよは目標設定は苦手です。「将来は●●になりたい!」とか、「●●に行きたい!」「●●をしたい!」ということがあまりありません。なにかを決めてしまうと、それに縛られたり「できなかったらどうしよう」というプレッシャーがあったりで、苦しくなってしまうんですよね。なので、会社員だったときによくあった、組織の一員として上司に目標設定させられるのとかも大嫌いでした。あれをやらなくてよくなっただけでも、独立してよかったと思えるほどです。

自己啓発的な方法でよくある「目標を決めてそこから逆算して今日やるべきことをやる」みたいなストイックな方法も苦手です。しんどいんですよね、そういうの…。

それでも、目標を立てることは大事なことだと思うんです。

では、いけかよにとっての目標設定とはなんなのか?

それは「自分はこうありたい」という決意表明のようなもの。

…いや、もっとぼんやりしててもいいな。決意表明なんていう肩に力の入ったものではなく、「願望」レベルのぽわんとしたものです。

そして、それを忘れないように書き出すことはしています。

「忘れてしまうような願望なんて、本気でそれを欲しているとはいえないんじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、いけかよは、往々にして人は目標や願望を忘れる生き物だと思っています。

すごくすごく欲しい物があったとして、それって「欲しい!」と思ったときすぐに手に入れられなければ、しばらく経てば欲しいと思っていたこと自体忘れていきます。

逆に、買ってしまったとしてももう願望はクリアされたので、同じように欲していた気持ちを忘れていきます。

なのでよく言われる「願望は書き出せば叶う」ということを忠実にやっているというよりは、本当にシンプルに、忘れないように書き出すという感じ。

自宅の仕事デスクの前には、書き出した「目標」的なものを貼っておくコルクボードがあります。

そこで、わたしがときどきするのは「どうでもよくなった目標を消去すること」です。

「どうでもよくなる」すなわち「成長」

ここでいう「どうでもよくなった」は、文字通り興味が失せたり方向転換したりして、達成する必要がなくなった場合と、逆に達成したからこそもう必要なくなったもの、という2つの意味を持ちます。

で、この「目標を消去すること」ってけっこう大事なことだと思うのです。

これはつまり「自分の興味が移り変わる」ということであり、それってそのままイコール「人間としての成長」だと言えるからです。

達成したいことがあったとして、それを叶えたならば次の目標に目が移るでしょう。

逆に、あきらめとか挫折とか方向転換とか飽きとかで、その目標がどうでもよくなったときも、それもわたしは人間的成長の一つだと思うのです。

小学生のときに夢見ていた職業に実際つけている人はどれくらいいるでしょうか?

つけていなかったとしても、それは成長するにつれて自分には向いてないとわかったり、他に夢中になるものを見つけたり、そもそもほんとうになりたいわけじゃなかったと気づいたり。いろんなプロセスがありますが、すなわち自分や世の中を知っていくからこそ、夢や目標は切り替わっていきますよね。

高校生の時から夢見ていたドジャースへの入団を決めた大谷ですら、都度都度目標は変わり、叶えた今も次の目標が胸中にはあるでしょう。

そして、この成長を実感するためには、達成しようとすまいと、まずは目標を決めなければいけないのです。

そして、書き留めておかなければならないのです。

なぜなら、忘れてしまうから。

そのための、良きタイミングは年始め。

なによりわかりやすいですから。

そして、ちゃんと書き留めたうえで、年末に振り返ってみる。

達成できたものもあれば、忘れてた!というものもあったり、「てかなんでこんな目標立てたんやろう」みたいなものもあるかもしれません。

「しょせん無理やったな…」と自信をなくすこともあるかもしれません。

でも、年のはじめに立てた目標は、そのまま年末の自分への手紙みたいなもんです。

記憶にあってもなくても、達成できてもできなくても「どないや?」と、自分自身の変化を確認するのです。

それはどんな形であっても「成長」なのですから。

次にどうでもよくなるものはなんだろう

夢や目標を達成してできることが増えていくことは、わかりやすい「成長」と言えます。

でも、いけかよは「そんな目標忘れとったわ」というような、「どうでもいいこと」が増えていくことも成長の一つだと思っています。

大事な人やもの、こと=「どうでもよくないこと」がたくさんあって、それらに囲まれる日々は幸せですが、それらが増えすぎると逆に不幸になってしまう。結局、いちばん大切にすべき自分を大切にできなくなってしまうことにつながるからです。

成長することの意味のひとつは「どうでもいいこと」が増えていくこと。

建前として「それを言っちゃあおしまいよ」的なことが多いからみんな言わないけど、絶対に失敗が許されない仕事なんて、大概の人にはないし、「人生をかけた●●」とかもそんなにないし、「取り返しのつかないこと」もそんなにはないし、だいたいのことは失敗してもやり直しはできるといけかよは思っています。

だから、生死にかかわること以外のほとんどのことはどうでもいいんです。

それに気づいて、ゆるんで、軽やかに生きていくことこそが、幸せの秘訣とも言えます。

そして、それに気づき、ちょっとダメな自分を愛おしむ作業のひとつが、年始に目標を立て、1年後にどれだけ消去できるかを確かめること。

いけかよは、今年もいくつかの目標を消去しました。

目指していたポジションとか、スキルとか、売上とか、誰かとの関係性とか、趣味とか。

それは、達成してもしてなくても、とてもわたしの心を軽くさせました。それは自分にとって「どうでもいい」ものになったからです。

大事に抱え込んでいた重荷を手放した感覚です。

でもそれはいったん「目標」という形になって目の前に並べなければ、自分にとってどうでもいいものだか否かは判断できなかったと思うのです。

そう思うと、目標設定はある意味で「整理」であると言えるかもしれない。

自分の価値観の整理です。

あなたが、今年どうでもよくなったものはなんですか?

そして、ここからまた来年に、叶えたいことはなんですか?

ぜひそれを「目標」にして、目の前に並べましょう。

1年後の自分に、期待を込めて。

では、また!